" The Antinoo's Statue in The Vatican Museum "

The Cultural Heritage Btween Egypt and Russia

Humanities UniversitY of Russia MoscoW

At Helewan University, Ainhelwan Cairo

Faculty of Art Helwan University - Cairo -

may 2005

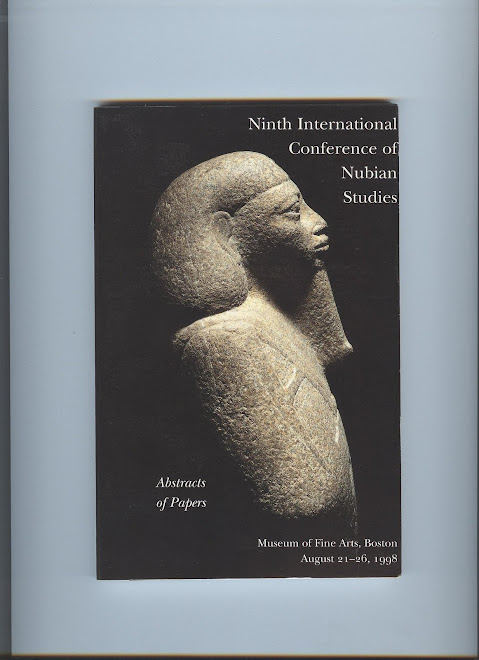

STATUA DI ANTINOO NEL MUSEO VATICANO EGIZIO DI ROMA

Maria Luisa De Gasperis

La statua di Antinoo-Osiride, che si trova nel Museo Gregoriano Egizio Vaticano rappresenta il giovane bitinio di Claudiopoli, Antinoo stante, in costume egizio col “ nemes “ che gli incornicia il capo e il gonnellino “ scendit “ che ne avvolge le membra.

Lo schema compositivo si richiama allo stile ideale egizio anche se il modello è palesemente tratto da capolavori greci dell’età antica ed ellenistica secondo l’indirizzo classicheggiante che l’arte assume durante il regno dell’imperatore filelleno.

La statua di Antinoo, alta ca. due metri, fu scoperta nella Vigna Michilli nel 1740 e nel 1742 lo stesso Michilli ne fece dono al pontefice Benedetto XIV che la collocò in Campidoglio, successivamente nel 1838 il pezzo fu trasferito in Vaticano dove ancora adesso si può ammirare.

Antinoo durante il viaggio compiuto in Egitto nel 130 morì appena ventenne in maniera misteriosa annegato, si narra, nel canale detto Canopo che collegava Alessandria al ramo principale del Nilo.

La figura del giovinetto ha continuato la sua sopravvivenza attraverso l’assimilazione con Osiride, il dio egizio che muore e rinasce.

A sua volta associato dai Tolomei a Serapide, divenne la divinità legata alla salvezza alessandrina del fiume Nilo.

Il nome Antinoo che significa floridezza e rinascita, qualità che in Grecia erano attribuite a Dioniso, tanto che Erodoto stesso in uno dei suoi viaggi in terra egizia sembra aver riconosciuto in Antinoo il Dioniso egizio; successivamente sarà assimilato per la sua bellezza idealizzata e la personalità malinconica ed enigmatica, al pensiero filosofico dell’imperatore Adriano che, si narra, lo amò appassionatamente e al quale fu strettamente legato.

Adriano patì grande sofferenza per la perdita del suo giovane amante e sentì questa morte come il sacrificio del giovinetto immolatosi per lui e per la sua gloria.

Non è un caso che essa sia avvenuta nel momento in cui alcuni settori dell’impero stavano subendo dei sovvertimenti e la salute dell’imperatore, provata da questi problemi ne risentisse dolorosamente.

Adriano forse credette nel suicidio volontario di Antinoo quasi ad ubbidire ad un ordine della divinità, come si legge su un epitaffio; questo naturalmente trasformò il giovinetto in una divinità eroica: il suo corpo fu quindi mummificato e collocato in una delle tombe dedicate a Ramses II.

Naturalmente tutto questo potrebbe essere frutto di una leggenda più che di fatti reali.

Resta però accertato che Adriano edificò sul villaggio di Bise lungo il bordo del Nilo la città cui pose il nome di Antinopolis nel sito dove fu ritrovato il corpo di Antinoo e vi fece costruire un magnifico tempio, di cui rimangono tracce nel grandioso ingresso colonnato, istituendovi un nuovo culto in onore del giovane amante.

La città di Antinopolis si trova in una zona in cui il deserto arriva alle sponde del Nilo lasciando una sottilissima striscia di terreno fertile a dividere i due tratti.

Nella “ Description de l’Egypte “ del periodo napoleonico, si trovano delle piante della città servite alle missioni archeologiche che si sono succedute in questo sito, in particolare nella zona antistante il tempio faraonico e l’altra nel cosiddetto “ Tempio di Isi “, al termine della antica strada principale che collegava il Nilo al deserto attraverso antiche vie carovaniere che conducevano ai mercati del Mar Rosso.

Di ritorno a Roma, Adriano fece scolpire dei busti di Antinoo per conservare la sua immagine e fece coniare molte monete.

In questo modo il ricordo di Antinoo rimase vivo anche nella cultura romana creando molteplici manifestazioni artistiche come quella di cui stiamo parlando.

L’opera risente delle intenzioni di Adriano che ammirava molto più il periodo classico dell’arte greca piuttosto che quello dell’arte ellenistica e ne amava la squisita bellezza e l’equilibrio pregevole delle proporzioni tanto che esse furono tutte riassunte nella statua di Antinoo.

Pertanto l’imperatore dette impulso alla diffusione di opere di questa tipologia e in questo contesto si creò una interrelazione tra l’ellenistico e il classico, il romano e il greco armonizzati e connessi a motivi squisitamente locali infatti nell’esaminare la statua di Antinoo si ravvisa con evidenza l’apporto di tutte queste componenti.

In questa maniera il “ bitino “ formò, suo malgrado, il nuovo canone di bellezza ed il miglior esempio di ritratto di giovane che ricorda anche i Kuoros, divenendo nello stesso tempo una verità sia reale sia ideale, tanto che molte delle sue statue furono ritrovate in ogni parte dell’impero.

Se ne ha un esempio nel ritrovamento di una sua statua nello scavo effettuato a Delphi nel 1894 e che si trova attualmente nel Museo della stessa città.

Il culto di Antinoo fu destinato così ad avere un influenza sull’arte ed a creare anche una interessante e delicata intromissione in moltissimi ideali religiosi dell’impero romano.

Sarà interessante concludere soffermandoci sul luogo del ritrovamento.

Si tratta della Villa Adriana, costruita dal 118 al 134 ca. da Adriano che ne curò la progettazione e che nel suo insieme rievoca i luoghi e gli edifici che più colpirono l’Imperatore nei suoi viaggi nelle provincie romane.

Sorge a circa 20 km. da Tivoli, fiorente e antica cittadina del Lazio che fin dall’antichità fu terra di grandi vicende storiche e archeologiche; situata sulle rive del fiume Aniene che l’attraversa; nel suo territorio si possono scorgere le vestigia di antichi monumenti che risalgono ad epoche remote.

In particolare , per commemorare Antinoo, Adriano vi fece ricostruire il Canopo, uno dei più suggestivi complessi architettonici che fanno parte della grande villa e che prende il nome dal ramo del Nilo che conduce da Alessandria alla città omonima; il percorso che fiancheggiava il lungo bacino detto il Pecile, concludeva il Santuario di Serapide ( Serapeo), una articolata struttura architettonica composta da una vasca rettangolare inquadrata all’interno di una esedra, seguita da una galleria con piscina stretta e lunga.

L’intero complesso del Pecile e del Canopo era una trasposizione architettonica della realtà geografica rispettivamente del Mediterraneo e della Valle del fiume Nilo, simboleggiato dall’ardita composizione dell’esedra del Serapeo, raffigurante il Delta e il Canopo vero e proprio, suddiviso in due parti il Basso e l’Alto Egitto coronato da un grandioso Ninfeo adornato da meravigliose statue.

La Villa dopo la morte di Adriano fu soggetta a una rapida decadenza e molteplici espoliazioni; durante il Medioevo divenne cava di materiale di recupero per la costruzione di altri edifici.

L’impianto fu riscoperto nel 1450 e da allora continui scavi hanno riportato alla luce le strutture, le sculture, tra le quali molte opere egittizzanti.

Nella Villa Adriana è stato scoperto recentemente dalla Sovrintendenza Archeologica del Lazio, l’ “ Antinoeion “, il tempio che sembra aver avuto la funzione di luogo della memoria per tenere vivo il ricordo di Antinoo , il bellissimo fanciullo di origine bitinia.

Nel 2002 fu ritrovato un monumento situato lungo la strada d’accesso al grande Vestibolo davanti alle “ Cento Camerelle “: era un edificio costituito da un’ampia esedra semicircolare preceduta da un recinto rettangolare che racchiudeva due templi affrontati.

Le parti più significative appartengono alla decorazione interna della cella dei templi tra cui si segnalano blocchi con raffigurazioni in bassorilievo ispirate al repertorio religioso egizio.

Il ritrovamento che ha destato maggiore interesse riguarda una serie di frammenti di statue in marmo nero, relative a divinità egizie o a figure di sacerdoti e offerenti, tra cui anche il pilastro dorsale con la scritta in geroglifico di una statua originale del faraone Ramses II , importata direttamente dal delta del Nilo.

E per concludere, si ricorda l’Obelisco del Pincio a Roma che si trova in questo luogo dal 1822 trasferito dal papa Clemente XIV, che sembra dovesse celebrare il culto di Antinoo, la santità di Adriano e della moglie Sabina.

Forse originariamente fu eretto nella città di Antinopolis e non si sa come giunse a Roma ma probabilmente con molte altre opere che furono portate nella città dall’Egitto e da altri paesi lontani.

L’Obelisco fu trovato nel vigneto che apparteneva alla famiglia Saccocci, nei resti di un circo romano.

I pezzi furono dati ai principi Barberini nel 1663 che li lasciarono nei loro giardini fino a che i principi stessi offrirono l’Obelisco al Vaticano nel 1770.

Su di esso si leggono caratteri geroglifici e Champollion fu il primo a leggere il nome di Antinoo.

Nessun commento:

Posta un commento